JR大阪環状線は弁天町駅~今宮駅間でなぜ凹んでいるのか? ルートに秘められた奥深き鉄道ミステリーを解き明かせ

JR大阪環状線の弁天町駅から今宮駅のルートは、なぜか大正駅付近で内側に曲がっている。曲がってできた凹み部分は、巨大なエクボのようだ。JR大阪環状線がなぜこのルートになったのか? “巨大エクボ”の謎を、A.B.C-Zの塚田僚一とABCテレビの福井治人アナウンサーが調査した。

【TVer未公開映像】「うわ~めんどくせぇ!」「嫌や!」「ロケの時間の無駄!」 A.B.C-Z塚田僚一に、福井治人アナが文句を言いまくった理由とは?

環状線の弁天町駅のそばには、平行するように阪神高速道路と国道43号が通っている。どれも天王寺方面に向かっているが、途中でグニャリと曲がっているのは線路だけだ。しかし、線路が何かを迂回するために曲がっている様子は全くない。そのため塚田と福井アナは、「大正に(線路を)通したかった何かがある」と考え、大正駅方面へ向かった。

大正駅付近を流れる尻無川にやってきた塚田と福井アナは、鉄橋付近で謎の記念碑を発見。昭和3(1928)年にこの地に鉄道が通り、その下をくぐる道が開通したことを知った。実は尻無川沿いには、昔から瓦を扱う商店が多い。塚田の「瓦ってことはお屋敷?」という発言や、記念碑に記された「工事費寄附者」という文字も含め、福井アナは「かつて大正は大阪の中心地の1つで、土地の権力者が大阪環状線の駅設置を主張した」と予想した。

しかし、その予想は大ハズレ! そもそも大前提として、大阪環状線の成り立ちは明治28(1895)年までさかのぼる。鉄道ライターの伊原薫さんいわく大阪環状線は、「そこから60年以上かけて、ちょっとずつ延びていって、最終的に昭和36(1961)年に1つの輪になった」そうだ。

伊原さんによると、大阪環状線で最後に造られたのはあの“巨大エクボ”部分で、これこそが「謎を解くカギ」とのこと。さらに彼は、線路がエクボをつくるように緩くS字になっている“S字区間”を調査するように、塚田と福井アナへ指示した。伊原さんいわく、「線路際にまず違和感がある」「違和感があるところをずーっとつないでもらったら、正解までずーっと一直線で行ける」らしい。

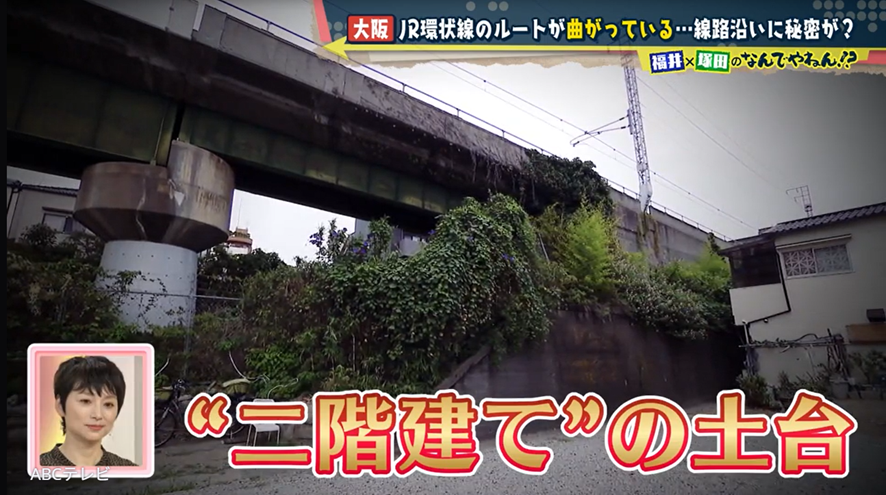

伊原さんの指示通りS字区間にやってきた塚田は、2階建てのような線路の土台に違和感を覚えた。それは、もともとあった線路の上に、さらに別の線路を重ねたようにも見える。そのため福井アナは、「昔もしかして別の線路がここに通っていた」と推測した。

さらに線路沿いを調査した塚田と福井アナは、2階建ての土台からまっすぐ延長線上に続く、謎の広い空き地にたどり着いた。これによって2人は、「これは線路の跡に違いありません!」「このS字区間には、かつて別の線路が通っていたという確たる証拠!」と確信! 「環状線が昭和36年に完成するよりも前に、大正駅を中心に別の線路、別の列車があそこを通っていて、環状線を造る際にその線路に通したので、あの大きなくぼみ(巨大エクボ)ができた」と、最終的に考えをまとめた。

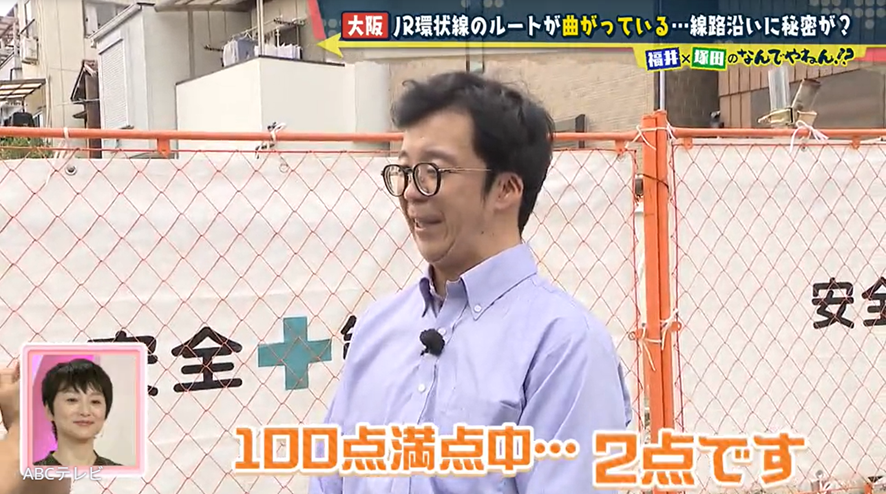

自信満々な塚田と福井アナだったが、2人の推理の結果は100点満点中2点! 伊原さんいわく2点分は、「かつて別の線路があった」ことのみ。廃線跡を見つけただけでは答えとしては不十分で、本来塚田と福井アナは、廃線の行き先やどんな路線だったかまで調査するべきだった。

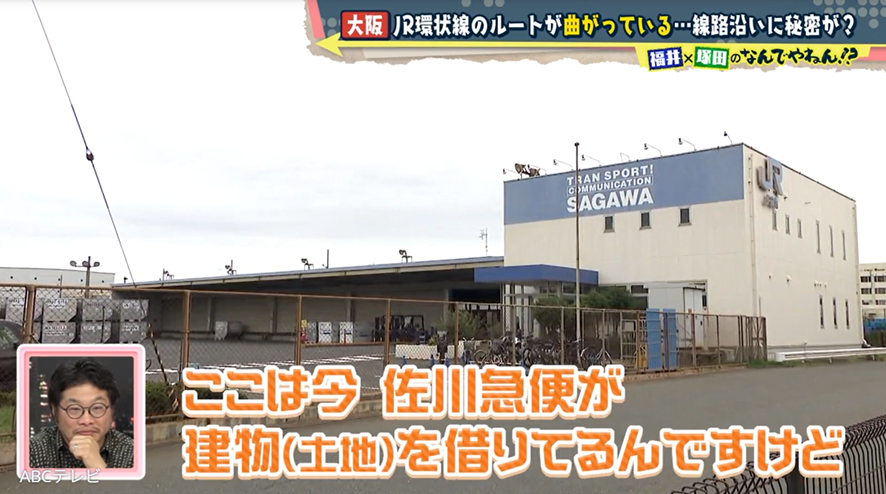

伊原さんが塚田と福井アナにたどり着いてほしかったのは、廃線の延長線上を大阪港方面へ約800メートル歩いたところにある佐川急便。佐川急便の建物には、「JR貨物」と書かれている。つまり廃線跡は、JRの貨物線だったのだ。この貨物線は、2006年まで大阪の物流を支えた「大阪臨港線」。大阪環状線が昭和36年に西九条駅と今宮駅間を結んだときに、コスト面の考慮から大阪臨港線のルートを利用したため、“巨大エクボ”が出来上がったというわけだった。

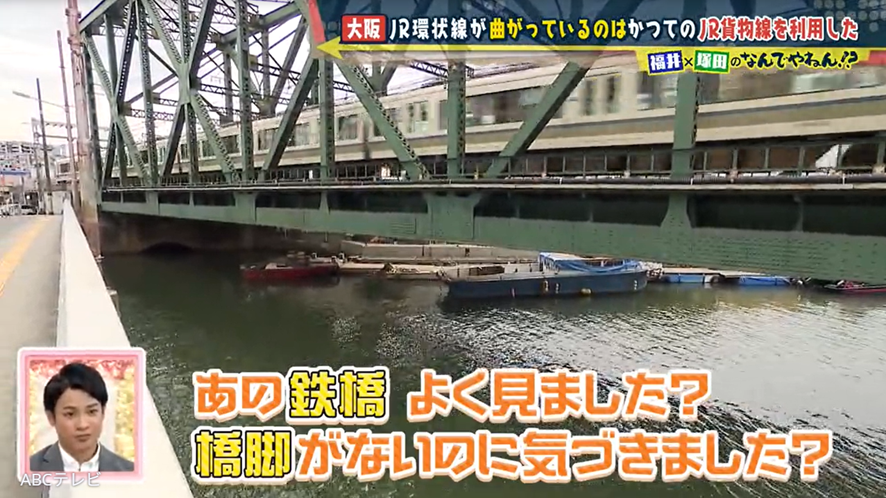

ちなみに、大阪臨港線のルートがエクボのように凹んだのは、尻無川の鉄橋に理由が隠されている。鉄橋が架けられた昭和3年の物流を支えていたのは水運だ。船が川を行き来するためには、橋脚のない橋がマストで、川幅が狭い、現在のエクボ部分に造らざるを得なかったのである。

なお、奥が深すぎるJR大阪環状線の巨大エクボの謎は、情報番組『newsおかえり』(毎週月曜~金曜午後3時40分、ABCテレビ)内の「福井×塚田のなんでやねん!?」10月7日放送回で紹介された。