分厚いコンクリート管が硫化水素ガスで溶けてボロボロ すべてを直すのに「単純計算で140年」 迫る下水管の「大老朽化」!

記憶に新しい埼玉・八潮市の下水管陥没事故。原因は設備の老朽化とみられています。全国で古い下水管が更新時期を迎えるなか、兵庫・神戸市が行っている下水管メンテナンスの現場を取材しました。

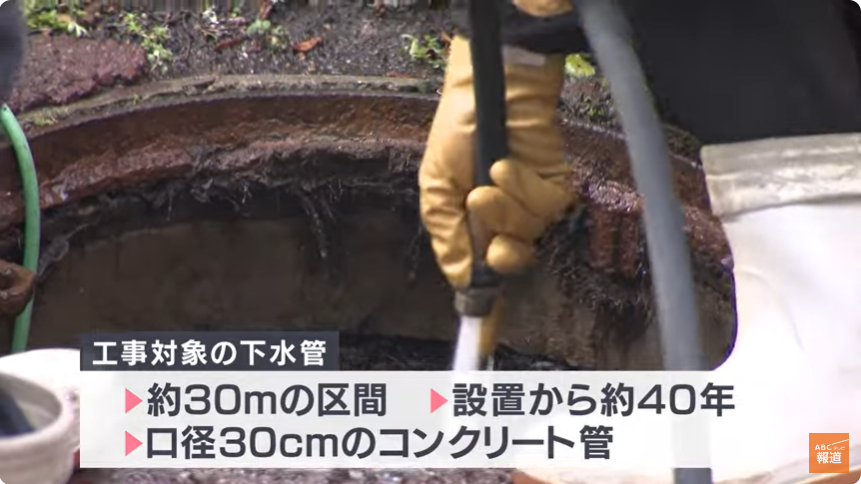

神戸市西区、西神ニュータウンの一角で行われていたのは、古くなった下水管を撤去せずに更新する工事。この日の対象は、およそ30mの区画。地下2mほどの深さにある口径30cmのコンクリート製の下水管で、設置から40年ほどが経過しています。

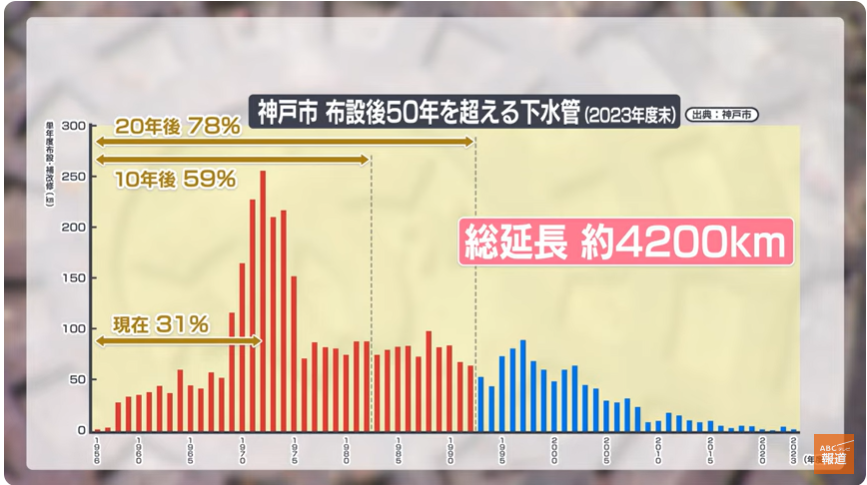

国土交通省が定める下水管の標準耐用年数は50年。神戸市では高度成長期に急いで下水管を整備しましたが、その総延長は現在およそ4200km。そのうち3割ほどが設置から50年を超えていて、10年後には6割が、20年後には8割が50年超えとなってしまいます。

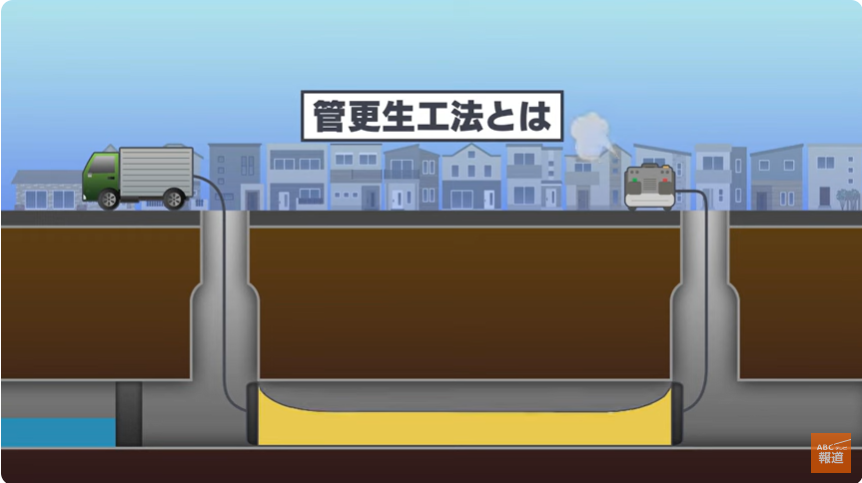

そのため神戸市では、古い下水管をスピーディーに蘇らせる「管更生工法」と呼ばれる工事が進められています。古い下水管の中にガラス繊維などでできたやわらかい材料を入れて固め、内側に新しい下水管を作るというもので、作業時間は半日程度。土を掘って新しい下水管を埋め、古い下水管を撤去する従来の工事に比べると飛躍的に迅速化しました。

【動画】管更生工法による新しい下水管の寿命は50年以上。従来の下水管と同等以上の耐久性を持ち、適度な柔軟性もあるため、地震にも強くなります。

しかし、神戸市では年間30km程度を目標に工事を進めており、総延長4200kmすべてにかかる年数は単純計算で140年。さらなるスピードアップが求められますが、作業員の深刻な人手不足もあり、これ以上ペースを上げるのは難しいといいます。

高度経済成長期以降、急速に整備された日本の下水管。国交省は下水管の標準耐用年数を50年としていますが、先日、埼玉県八潮市で発生した陥没現場の下水管は、1983年に設置されたもので42年しか経過していませんでした。

下水道に長年携わり、コンクリートの腐食や劣化を研究する「日本ジッコウ」の技術顧問・三品文雄さんは、50年という耐用年数に疑義を唱えています。

古い時期に設置された下水管のほとんどはコンクリート製。コンクリートは下水から発生する硫化水素ガスによって劣化し、ボロボロと崩れるほど脆くなります。三品さんのデータによれば、40年も硫化水素にさらされていれば、「厚み50cmのコンクリート管が溶けてなくなってもおかしくない」ほど劣化が進んでしまうのです。

環境によっては50年も保たないところもあり、「メンテナンスの頻度を上げなければ、八潮と同様の事故はまた起きる」と警鐘を鳴らす三品さん。八潮の陥没現場のように、下水管の合流地点や段差など“水と水がぶつかるところ”で硫化水素は発生しやすく、コンクリートの劣化も起こりやすいそう。そのような場所が、日本のすべての下水道の10%ほどを占めるといいます。

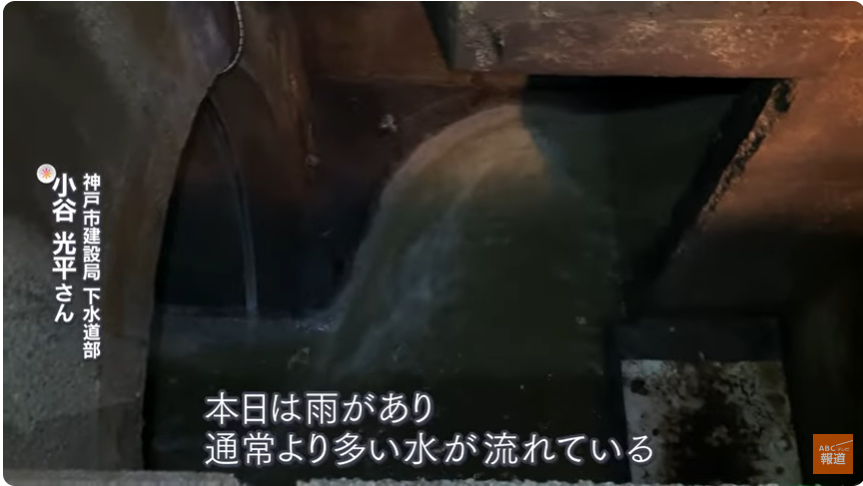

神戸市内にもこの条件に当てはまる場所が。中央区の東遊園地の脇にあるマンホールの下に、街から集まった汚水が処理場へと流れを変える合流地点があるのです。

下水道施設を点検する神戸市の職員にカメラを託し、中の様子を撮影してもらいました。壁面の様子や匂い、下水の流れなどに異常がないか確認した後は、処理場へとつながる直径3mの大きな下水管をチェック。ここは水と水がぶつかり合って攪拌され、硫化水素ガスが発生しやすいポイントのため、目視で入念なチェックを行います。

神戸市では1年間で、全長4200kmあるうちの6%、約230kmの下水管の点検を、このように“人の目”で行っています。表面に汚れなどが付着している下水管は、AIで異常を判定するのが難しく、省力化のためのAI導入が進みづらい分野。まだまだ人の目に頼らざるを得ないのが現状です。

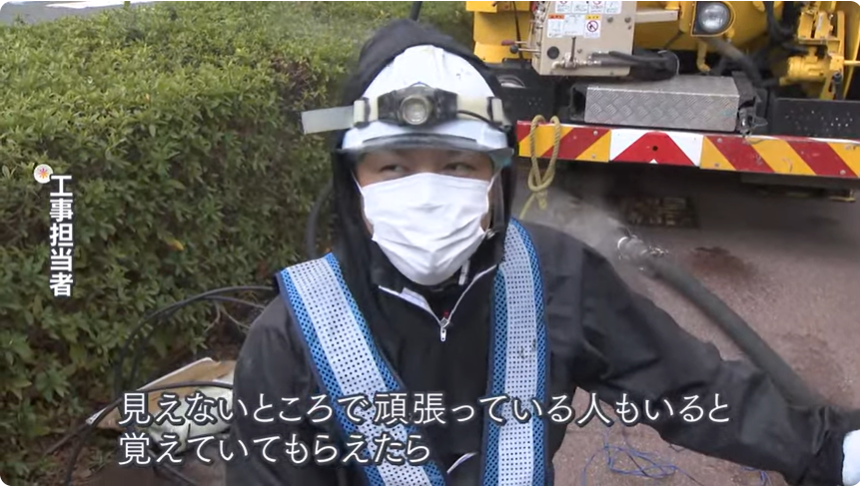

今日もどこかで行われている、下水管のメンテナンス作業。ペースを上げたくても上げらない状況の中、関わる人たちの努力で私たちの社会は支えられています。

老朽化が進む下水道の実態は、5月7日(水)放送の『newsおかえり』(ABCテレビ 毎週月曜〜金曜午後3:40〜)で紹介しました。