世界中から注文がくるリコーダー店が大阪・住之江にあるのなんでやねん!? 気になるリコーダー1本のお値段は?

大阪府大阪市住之江区の商店街には、世界中から注文がくる木製リコーダーのお店がある。世界的なリコーダー店が、なぜ大阪の庶民的な商店街にあるのか? この謎には、同店がリコーダーの前につくっていたもの、かつて日本を支えた“ある産業”が関係していた!

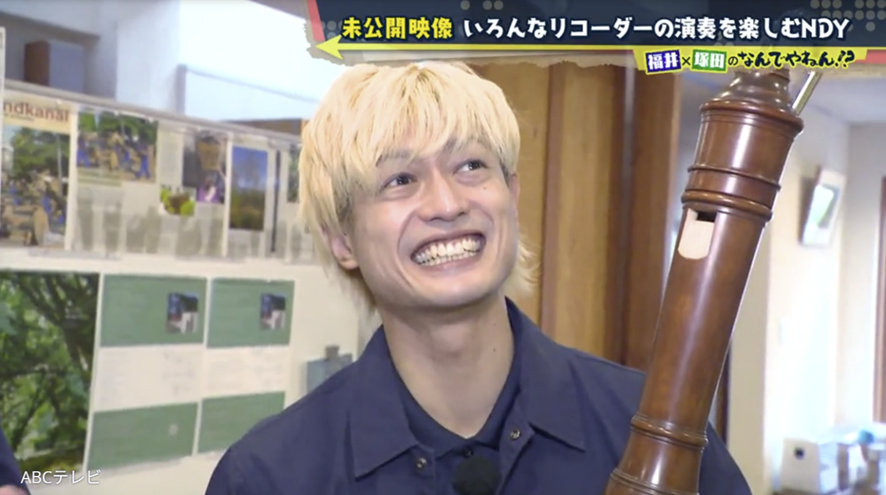

【TVer未公開映像】超高価な木製リコーダーってどんな音がするの? A.B.C-Z塚田僚一&福井治人アナが吹いてみた! 演奏したのは、誰もが知るアノ曲

世界的リコーダー店こと竹山木管楽器製作所は、阪堺電車・我孫子道駅から徒歩2分の安立商店街にある。同店の木製リコーダーは、ヨーロッパをはじめとする世界中のプロ演奏家に大好評! そのうちの1本は、なんと22万円もする。店員によると、「(リコーダー店は)住之江ではここ1店しかない」「竹山木管楽器としては、リコーダーをつくって60年以上になるんですけど、創業してから73年~4年」とのこと。

竹山木管楽器製作所は、リコーダーの前に何をつくっていたのか? この謎を調査すべく、A.B.C-Zの塚田僚一とABCテレビの福井治人アナウンサーは、いったん店を出て安立商店街をブラブラ。商店街が昔話『一寸法師』にゆかりある町と掲げていることから、同じ木製ということで、一寸法師が乗っていた汁椀に着目した。

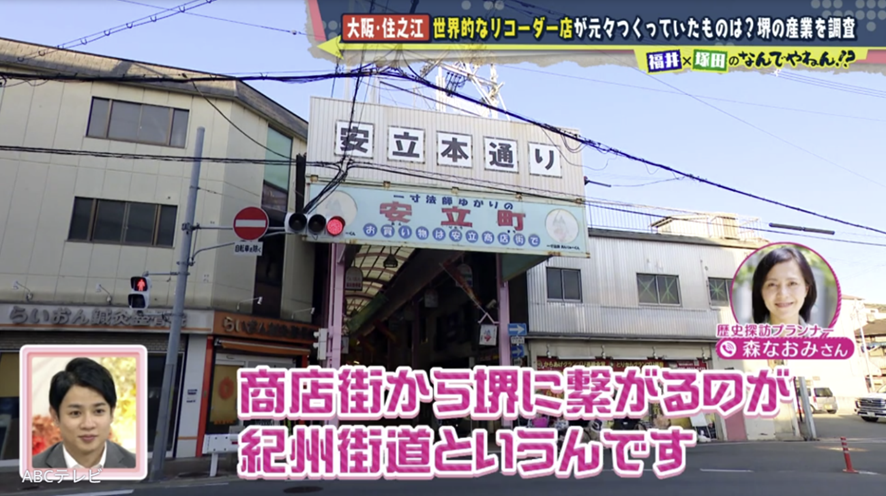

歴史探訪プランナー・森なおみさんいわく、竹山木管楽器製作所が過去につくっていたものは、「一寸法師と関係……ある、いやないかな? 直接はないかなぁ〜」「大阪だけでなく、日本全国に影響を与えた、堺で栄えた“ある産業の部品”」とのこと。そこで彼女は塚田と福井アナに、ある産業の部品そのものを竹山木管楽器製作所で見せてもらい、紀州街道を堺方面に向かって調査するよう指示した。

ある産業の部品そのものは、穴がまっすぐ通った長い木の棒だった。いまいちピンとこない塚田と福井アナは、竹山木管楽器製作所の店員に部品を返して、森さんの指示通り紀州街道へ。

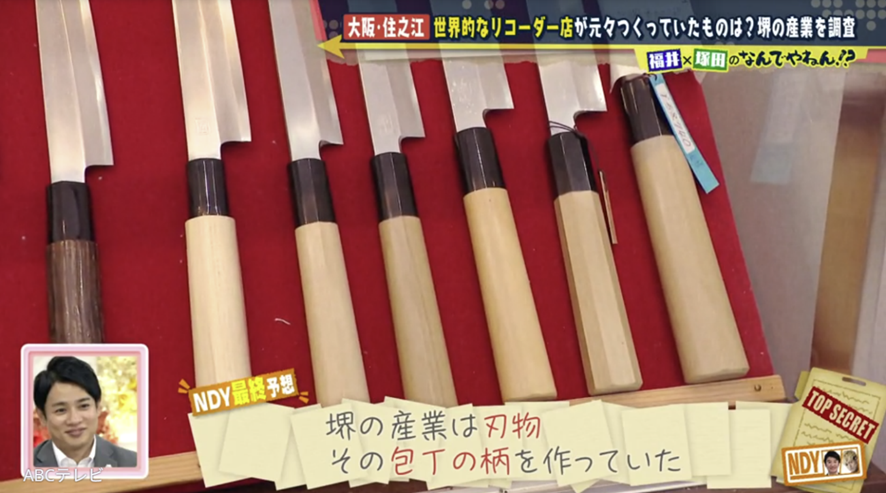

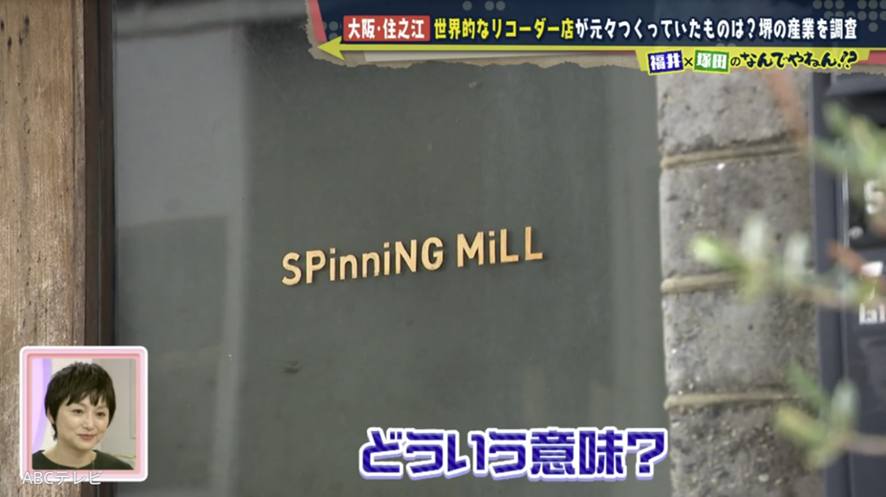

紀州街道で塚田と福井アナは、歴史がありそうな赤レンガの壁、「SPinniNG MiLL(スピニングミル)」と書かれたレンガづくりの建物、刃物店などを発見。いろいろ考えたうえで最終的に、「堺市で栄えたある産業とは包丁!」「竹山木管楽器がかつてつくっていたのは、その取っ手の部分。木の真ん中にまっすぐ穴を通す技術で刃物の柄をつくっていた」「その技術が、世界が注目するリコーダーづくりにつながった!」と推理した。

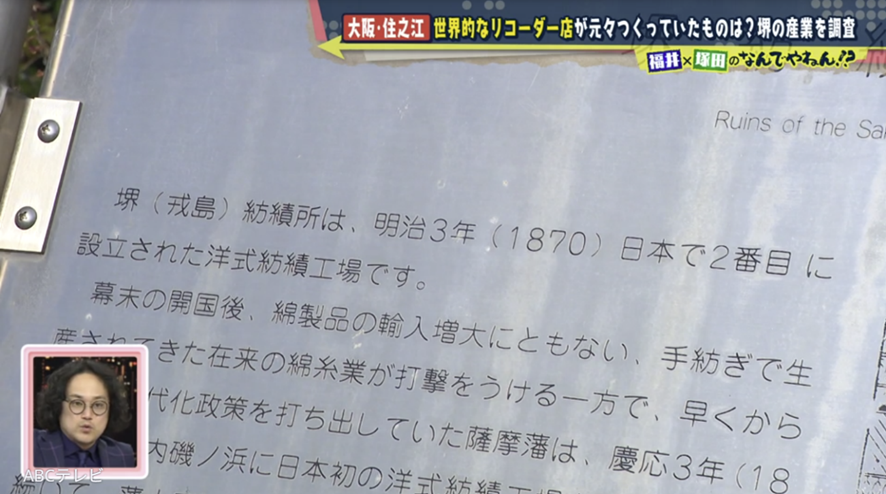

自信満々な塚田と福井アナだったが、2人の推理の結果は100点満点中……安直オブ安直のため0点! 堺の産業で栄えた産業は紡績だ。それがわかる堺紡績所跡は、2人が調査を終了した刃物店からさらに1.5キロほど先にあった。

かつて堺には、堺紡績所だけでなく、塚田と福井アナが見かけた赤レンガの壁の大和川紡績(通称)など、いくつかの紡績工場があった。そこで大活躍したのが、例の穴が空いた棒だ。その正体は、糸を巻き取る紡績工場用ボビンだった!

ボビンは、高速回転してもブレないように、中心にまっすぐ穴を通す必要がある。森さんによると、「実は東京の楽器メーカーの人の目に止まって、木の棒に均一に穴が開けられるこの高い技術、これならリコーダーがつくれるんじゃないかということで依頼があり、昭和36年に竹山さんはボビンからリコーダーへと業態を変えられた」そうだ。

一寸法師の武器である針は、糸を通すもの。紡績を連想させるヒントだった。それ以上に大ヒントだったのはスピニングミル。スピニングミルとは、日本語で「紡績工場」という意味だが、英語が得意ではない塚田と福井アナは全く気づかなかった。

なお、竹山木管楽器製作所の謎は、情報番組『newsおかえり』(毎週月曜~金曜午後3時40分、ABCテレビ)内の「福井×塚田のなんでやねん!?」11月18日放送回で紹介された。