1970年大阪市大正区にスラムがあった 現地で暮らした沖縄出身家族は今…? 2度の万博で思い受け継ぐ「よく頑張った55年間」

大阪万博が開催された1970年の大阪府大阪市大正区には、「スラム」と呼ばれた地域があった。当時そこで暮らしていた人の多くは、アメリカに統治された沖縄からの移住者だ。スラム暮らしだった沖縄出身者たちは、現在どうしているのか? 大阪に根を張った沖縄出身者たちの半世紀に、カメラが迫った。

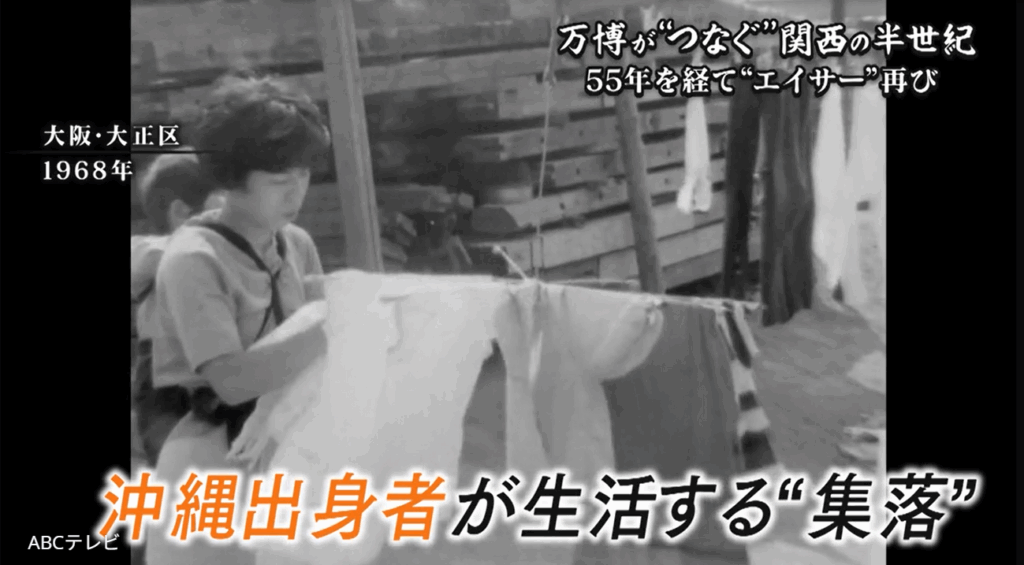

【TVer】大阪市大正区のスラムのリアルな声……1968年放送のドキュメンタリー番組『スラムに生きる』を公開

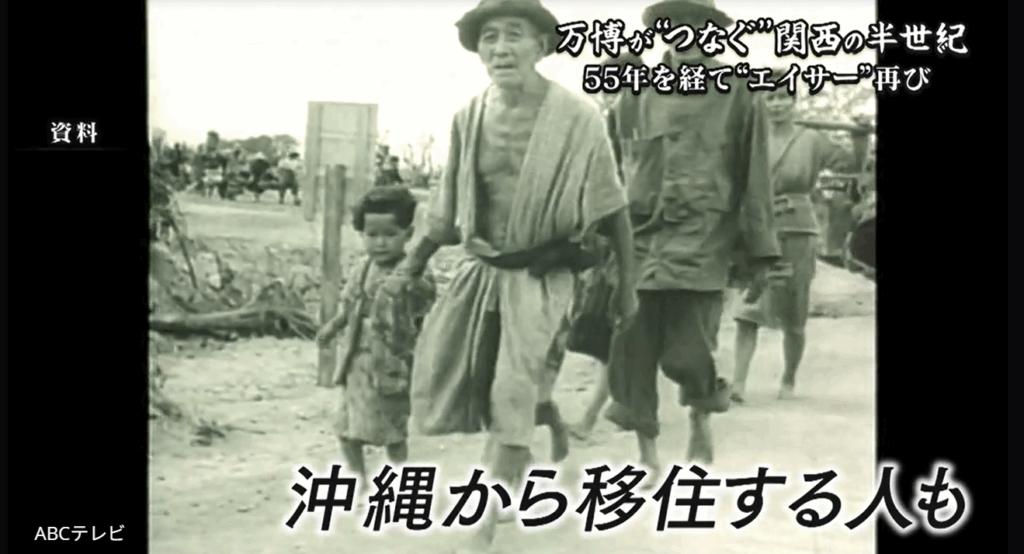

大正区は「リトル沖縄」と呼ばれ、住民の4人の1人が沖縄にルーツを持つと言われている。その始まりは、沖縄から大阪に移住者が増えた明治時代までさかのぼる。当時大阪では、紡績をはじめとする産業が発展し、多くの沖縄出身者が出稼ぎにやってきた。やがて、沖縄出身者たちのコミュニティが大正区に形成され、戦後さらに移住者は増えていった。

戦後の大正区に作られた、沖縄出身者たちの集落は「スラム」と呼ばれ、湿地帯にあるせいで衛生環境は悪く、住民のほとんどは日給制のその日暮らしだった。しかし“住めば都”なもので、同郷者が多いこともあり、沖縄出身者たちはたくましく生活していた。そのうちの1人いわく、「いいところやで。『スラム、スラム』とみんな言うとったけど、人情的にはみんな、きょうだいみたいな感じ」だったそうだ。

かつて“沖縄スラム”があった場所は、現在は再開発によってテニスコートに。スラムを感じるものは全くなく、テニスをする人たちはみんな楽しそうだ。

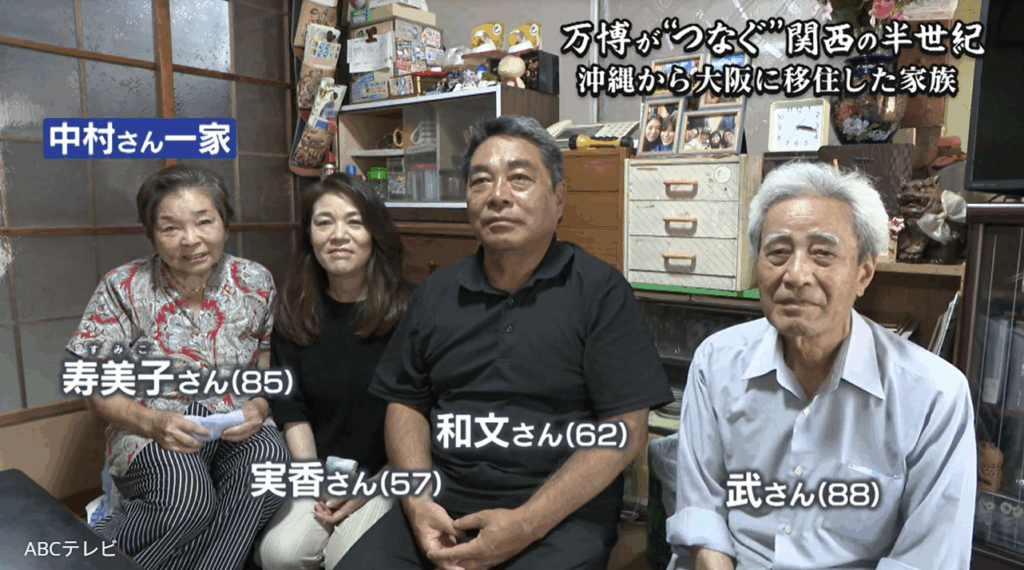

幼い頃に沖縄スラムで暮らしていた男性は、現在62歳。両親は80代で、妹は57歳だ。彼ら一家をはじめ、沖縄スラムで暮らしていた沖縄出身者の多くは、再開発が進むと同じ大正区内に引っ越した。そのため同区では、玄関先に守り神のシーサーの置物や、ゴーヤ棚がある民家が多い。

沖縄スラム育ちの男性の母親は、琉球舞踊の元講師。1970年開催の大阪万博で、夫とともに琉球舞踊を披露したのだとか。

その息子である男性は、現在は大阪沖縄県人会連合会で働き、エイサーイベントの企画や運営などに携わっている。両親から沖縄の誇りを受け継いだ彼も、EXPO 2025 大阪・関西万博でエイサーのパフォーマンスに携わった。

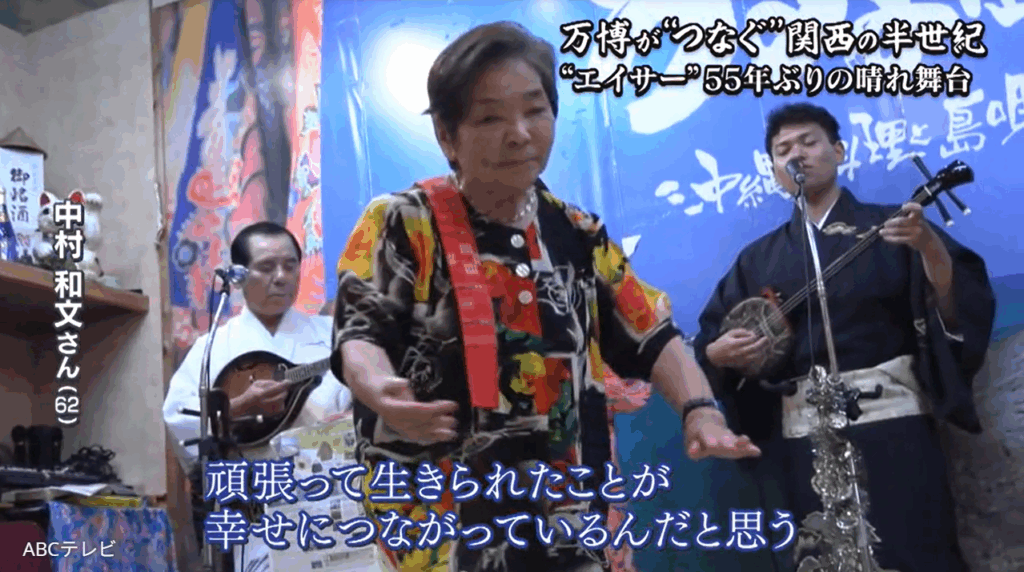

沖縄スラム育ちの男性は、「55年後の今の万博でも、大正区の沖縄というのを3世4世5世の子どもたちが広げていってくれるのは、今後へのつながり、ひとつのきっかけになる」と思っている。彼は、未来が見えない中で沖縄の伝統を大阪で守ってきた先人たち、そして自分たちのこれまでを称え、「頑張って生きられたことが幸せにつながっている」「よく頑張った55年間だった」とコメントした。

世紀を超えても沖縄出身者たちの思いは、次の世代、そのまた次の世代へと受け継がれていくことだろう。なお、このドキュメンタリー映像は、9月1日に放送された番組『1970→2025 万博が“つなぐ”関西の半世紀』(ABCテレビ)の第5回「スラムに生きる」で紹介された。