兵庫県播磨町の人たちが「なんで大河ドラマにならないのか?」と主張する 幕末の日本で“怒涛を越えた男たち”の偉業とは?

兵庫県播磨町に“よくわからんけどすごそうな石碑”があると聞いたA.B.C-Zの塚田僚一とABCテレビの古川昌希アナウンサー。「『なんでやねん』ってそういうもんでしょ」と言いながらも調査したところ、播磨町の人が「なんで大河ドラマにならないのか」と思うほど大きなことをやり遂げた人物が浮かび上がってきた!

【動画】歴史に埋もれた大河ドラマ級の偉人…A.B.C-Z塚田僚一もテンションMAX!

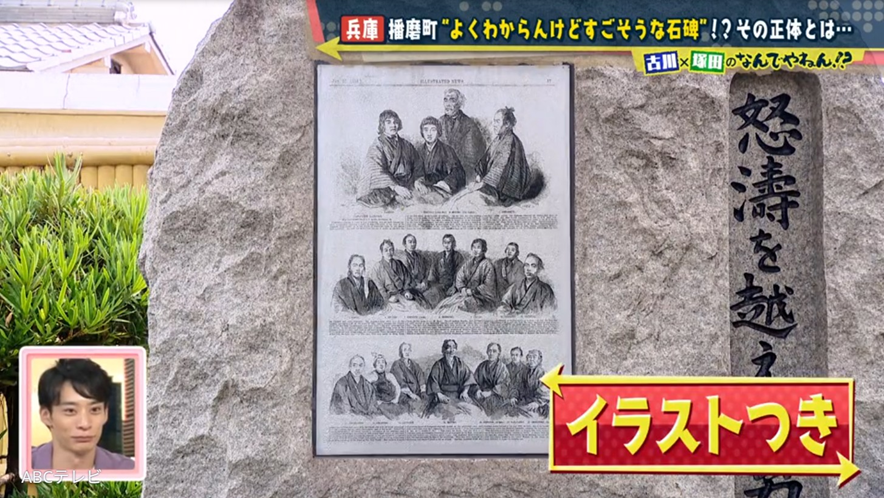

その石碑は、播磨町駅の北西に位置する正願寺(しょうがんじ)というお寺の境内にあった。

比較的新しいと思われるその石碑には大きく「怒濤を越えた男たち」というタイトルが書かれ、石碑としては珍しく十数名の男性のイラストも描かれており、ひと目でたしかに“なんかすごそう”と思わせる。

イラストの下には、彼らが1850年に遠州灘沖で船が難破し、50日以上太平洋上を漂流したのち米船オークランド号に救助されてサンフランシスコに上陸したことが書かれていた。江戸時代の終わりに漂流の末にアメリカに渡った人々の石碑のようだ。

「鎖国から開国、動乱と混迷の時代。怒涛の果てを見た男たちがたどる希望と失意。栄光と挫折の生涯」と続く文言を読んで古川アナが「映画の予告編のナレーションみたい」とつぶやいたとおり、内容のスケールは壮大。だがそれ以上具体的なことは絶妙に書かれていない。一体この人たちは何をした人たちなのだろうか。

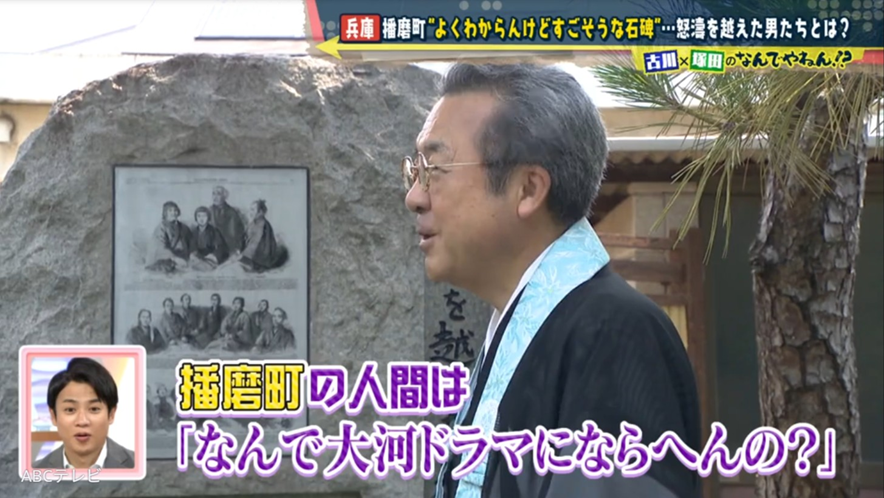

正願寺の住職に話を伺うと、石碑に描かれたうちの8人が播磨町の人であり、播磨と関わりが深い出来事とのことだった。さらに、特に漂流当時13歳だったひとりの少年は、その後日本に帰国し大きなことをやり遂げたのだそう。住職は「播磨の人間は、なんで大河ドラマにならへんのかなと(思ってる)」と語る。そこで今回は、13歳という若さでアメリカに渡った彼が帰国後に残した大きな功績とは何か探ることになった。

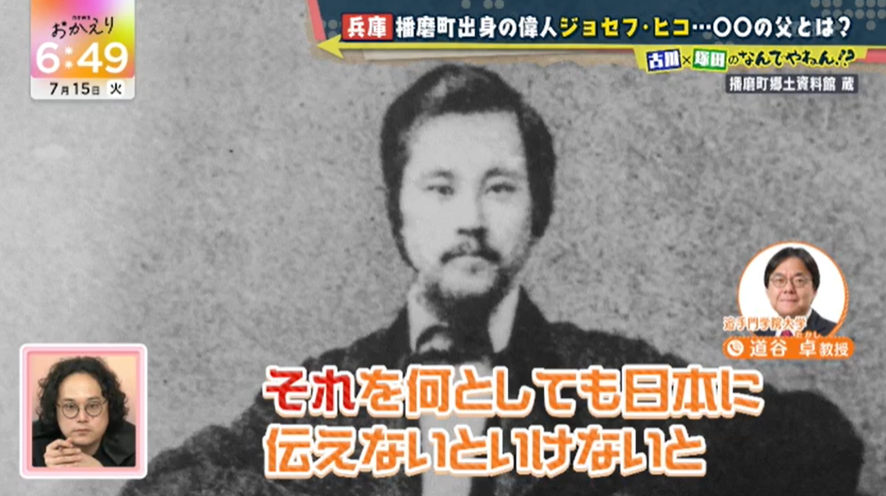

次に訪れた蓮花寺(れんげじ)には、彼の功績について書かれた案内板があったが、肝心なところはいつものとおり「ここを見たら0点」で隠されていた。それでも、彼の名前がジョセフ・ヒコ、本名は浜田彦蔵ということと、“○○の父”と呼ばれていることはわかった。ジョセフ・ヒコはアメリカで市民権を得たのち、アメリカ領事館の通訳として帰国。日米修好条約の締結などに奔走すると、再びアメリカに渡り、リンカーン大統領とも会見した。その後帰国したヒコは、1864年に我が国最初の“何か”をしたようだ。

これを“通訳の父”“英語の父”と考えた塚田と古川アナ。兵庫の歴史に詳しい追手門学院大学の道谷卓先生に確認をしたところ、残念ながら不正解だった。しかし方向性としてはそこまで外れていないということと、ヒコはアメリカで感銘を受けた“あるもの”を日本に伝えようと初めて持ち込んだというヒントをもらうことができた。

道谷先生いわく「現代社会を渡り歩くために絶対に不可欠なもの」という、あるものとは何か。その手がかりとなるのがJR土山駅前にある「目立つ丸いもの」だと聞いた2人は、さっそく駅へ。

駅前には、円形のモニュメントが立っていた。よく見ると何かを模しているこのモニュメントは、弥生時代の人々が描いた絵をモチーフにしたものだそう。付近に大中遺跡という遺跡があることから設置されたもののようで、「いや、おかしいでしょ」「これじゃないか、丸って」と2人は別の“丸”を探す。

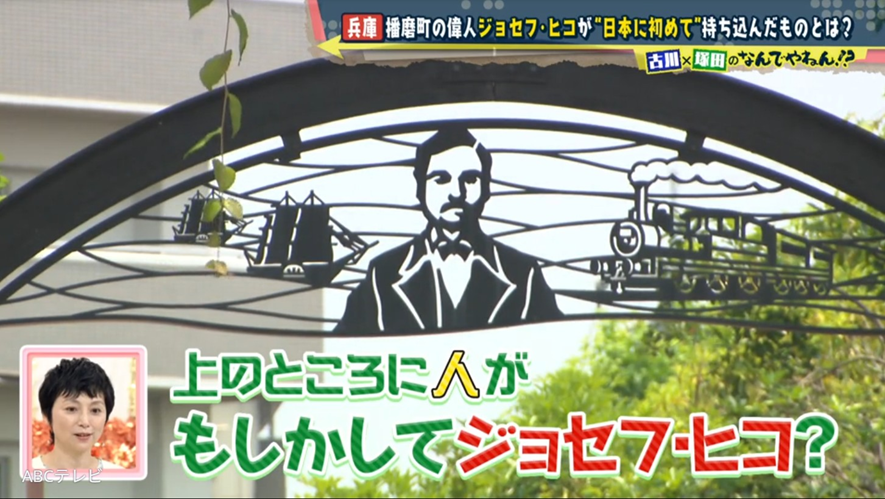

するとその先にアーチのようなものを発見。これがまさにヒコの姿が描かれたもので、説明板には播磨町出身のジョセフ・ヒコが日本の近代化に貢献したことまで書いてあった。

肝心の部分はまたもや隠されていたが、アーチにヒコとともに描かれた船や機関車の絵から、2人はヒコが日本にもたらしたものを「海外旅行」と推理。“旅行の父”としてヒコは初の一般向けの海外旅行を企画した、と結論づけた。

果たして、道谷先生の評価は……「100点満点で、怒濤の10点」! じつは道谷先生が手がかりだと話した丸いものとは、モニュメントでもアーチでもなく、駅前のマンホールだった。派手な色をしたそのマンホールには、「しんぶんの父 ジョセフ・ヒコ」の文字が。そう、ヒコは1864年、自らが見聞きした欧米の事情をまとめた「海外新聞」を発刊。これが“日本初の新聞”と言われているそうだ。

なお、ヒコは日本初の新聞発刊という偉業を成し遂げはしたものの、アメリカの市民権を得ていたため当時の日本では外国人扱い。そのため日本史にもほとんど登場しないのだそうだ。

播磨の人たちが“次の大河に”と激推しするジョセフ・ヒコの石碑は、情報番組『newsおかえり』(毎週月曜~金曜午後3時40分、ABCテレビ)内の「古川×塚田のなんでやねん!?」7月15日放送回で紹介された。