交通事故による死者数が過去最多となり「交通戦争」と言われた1970年代 なぜかほとんど利用されなかった大阪府貝塚市にある“宙に浮いた歩道橋”の謎

1970年に開催された大阪万博から早55年……。自動車の増加によって1970年は、交通事故の死者数が過去最多の1万6765人を記録し「交通戦争」と言われた時代だった。当時、交通事故が多発していた大阪府貝塚市のとある交差点には、通学中の子どもたちのために歩道橋が設置されたが、ほとんど利用されなかった。“宙に浮いた歩道橋”となった原因とは……?

【動画】大阪府貝塚市の“宙に浮いた歩道橋”は55年後の今どうなっている? 現地を訪れた当事者たちの感想は……。

大阪府貝塚市のとある交差点に歩道橋が作られたのは、登校中の子どもや、その児童を見守る母親たちにダンプカーが突っ込み、5人が重軽傷を負ったことがきっかけ。こうした痛ましい事故が二度と起きないようにと、近隣住民が貝塚市に要望を出し、事故から約2年後の1969年に歩道橋は完成した。

しかし、歩道橋と同時進行していたはずの歩道の工事が、用地買収の難航や請負業者の倒産などの原因で遅延。その結果、せっかく歩道橋が完成しても通行は危険なまま。結局子どもたちは歩道橋を使わず、交通量が多い横断歩道を渡って学校に行くしかなかった。

教師や子どもの母親たちの「どうしてくれるんや!」という声に押されて、遅延していた工事は急ピッチで進み、歩道は何とか完成した。しかし、突貫工事でできた歩道は、子どもたちが安全に歩けるものかと問われれば、少々首をかしげるものだった。

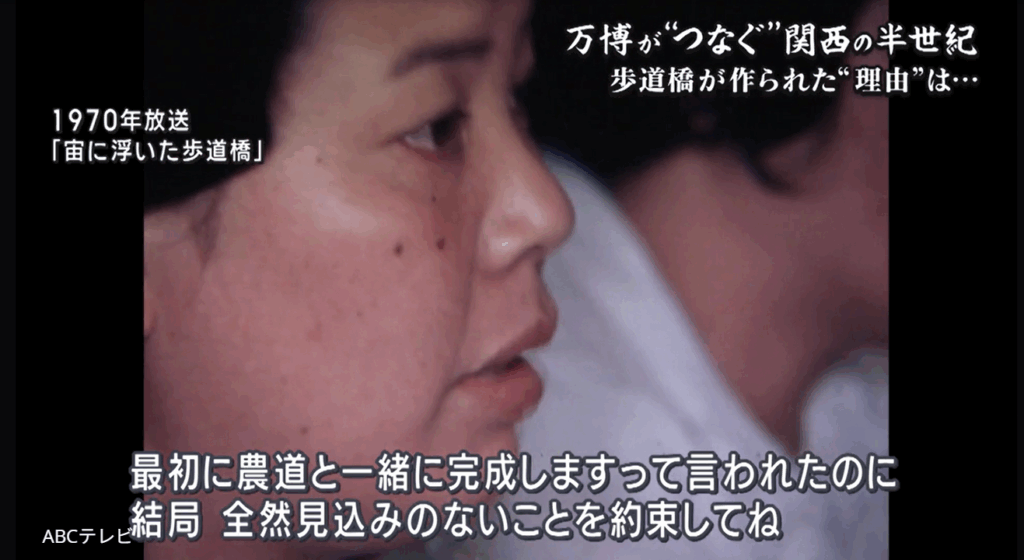

そもそも近隣住民は、たくさんの子どもたちが住む団地のすぐ前と、学校の南側の2箇所に歩道橋をつくってほしいと貝塚市に要望していた。しかし、実際につくられたのは道路の真ん中に1箇所だけ。さらには、「田んぼの中の農道をのばして歩道橋へ行けるようにしてもらう」という前貝塚市長との約束を破られた。しかも結局通学路は危険なままで、彼女たちは憤慨。貝塚市の担当者や警察らを集会所に集め、何度も話し合いの場を設けた。

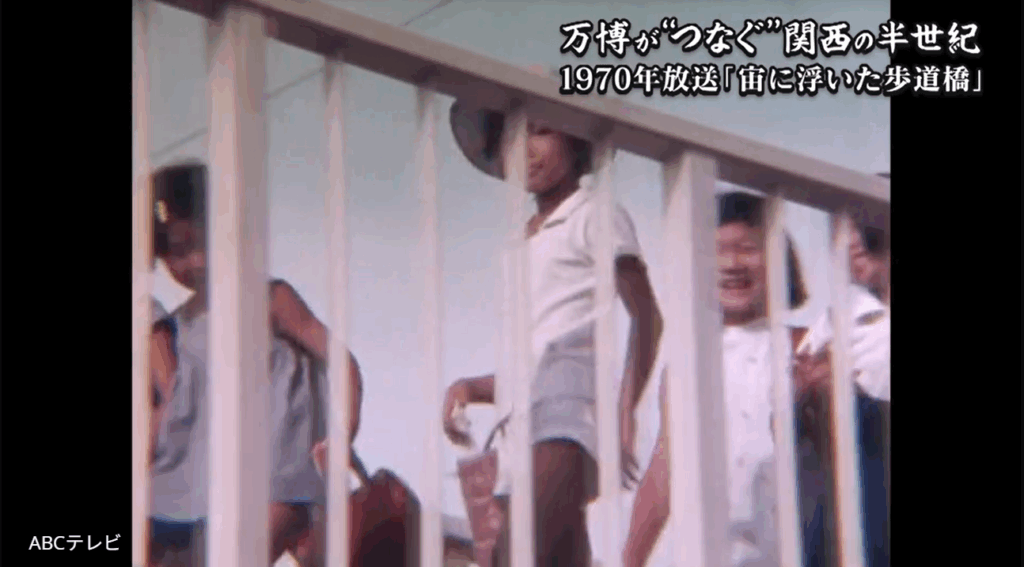

話し合いの場で貝塚市の担当者や警察は、難航している用地買収の交渉は続けるとアピール。一方で体面を気にしているのか「なんとか早く(歩道橋を子どもたちに)通ってほしい」と主張し、「せっかく苦労してみなさん作っていただいた橋でございますんで、いずれにしても平面交差より立体交差が安全でございます」「いっぺん通っていただいて、率直にその欠点を……」などと語った。

この意見に近隣住民は激怒。「事故が起きて子どもが命を落としたら取り返しがつかへん!」「パイプ2本くらい通しただけのガードレールでは心配なん違いますか!?」「ガタガタですしね、幼稚園児が足突っ込みそうな穴がいっぱい。何センチ間隔でずっと空いていますしね。かなり悪い状態ですわ!」などと激しく食い下がった。

たくさんの人が集まった話し合いは、どんどんヒートアップ。中には感情的になる人もおり「他人の子が通学するのに自分の大事な土地(農道)を提供して、被害を被るのがその地主やし。それをよう頭に置いておいてほしい」といった意見もあった。

結局話し合いでは決着がつかず、子どもたちは横断歩道を渡って通学し続けることに。農道づくりが進まないまま1年が過ぎ、1970年にようやく子どもたちが歩道橋を渡り始めたものの、その利用者はごくわずか。こうして、宙に浮いた歩道橋と化したのだった。

なお、このドキュメンタリー映像は、7月7日にABCテレビで放送された番組『1970→2025 万博が“つなぐ”関西の半世紀』の第4回「宙に浮いた歩道橋」内で紹介された。同番組では、物語の舞台となった宙に浮いた歩道橋の現在にもカメラが迫った。