『Q-1』世界を変える9分間 ― U-18が繰り出す“知の甲子園”! 今年のファイナリストは、プレゼン後、世界の10人に認定!! 最優秀賞は、農薬の「泡沫化」で世界の農業を救うはず!!

未来・世界を変える “探究(QUEST)”に取り組むU-18(18歳以下の人)たちが、その中で見つけた課題を自ら「問い」、「考察」し、結果を「9分間のプレゼンテーション」にする『Q-1』。オリジナリティ溢れる研究発表の様子はまさに “知の甲子園” だ!

全国からのエントリ―数は過去最多の293組。なんと、エントリー最年少は10歳というから驚きだ。 そして7月22日、ファイナル会場である『大阪・関西万博EXPOホール』に3チームが登壇し、プレゼンバトル決勝戦の火蓋が切られた!!

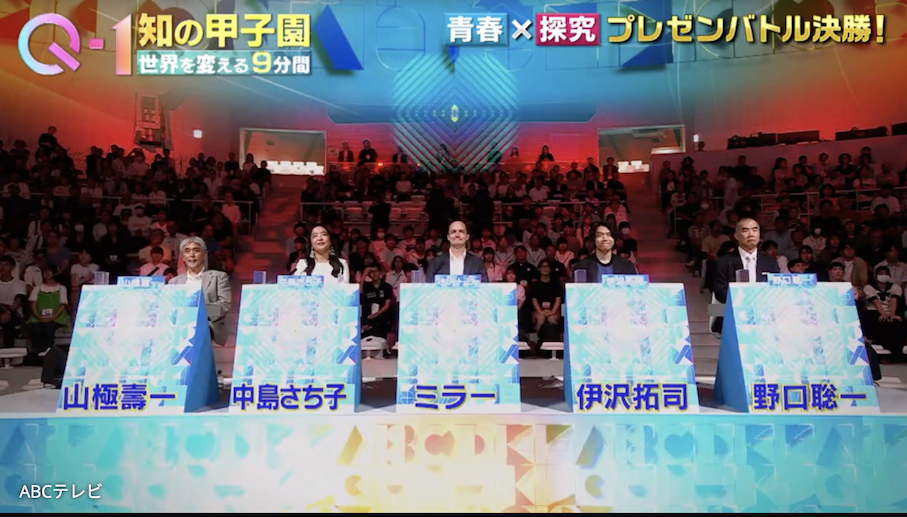

審査を務めるのは、各界の有識者たち。霊長類研究の第一人者で京都大学前総長の山極壽一氏、宇宙飛行士の野口聡一氏、数学オリンピック金メダリストにしてジャズピアニストの中島さち子氏、教育におけるICT(情報通信技術)のスペシャリストでGoogle for Educationのキーパーソン、スチュアート・ミラー氏、東大発クイズ王の伊沢拓司氏と、多彩な陣営だ。司会は日本一有名な先生、林修氏が担当する。

そして、4回目となる今回からは審査方法もリニューアルされた。審査員1人100点満点で5人の合計点数で競われる。9分間のプレゼンの後に一旦、点数が開示される『ファーストジャッジ』。その後、その研究分野の専門家が登場し、質疑応答が実施される。そこから、点数を見直し『ファイナルジャッジ』で最終決定するというもの。

審査のポイントは「主体性」「着眼点」「論理性」「アウトリーチ力」の4つ。さぁ、若きイノベーター(革新者)たちのイノベーション(革新)は如何に!?

最初に登場したのは、『鹿児島県立 国分高等学校 サイエンス部』。温泉地で育った彼ら彼女らが立ち向かったのは、教育界の未解決問題、中学理科の「硫化水素の実験」で多発する事故だ。この実験で発生する有毒な気体で、生徒らが体調不良を引き起こしてしまうという。そこで、彼らがテーマに掲げたのは「硫化水素濃度の簡単な測定法と検知装置の開発」。

実は、この研究には地元の温泉地で働く人たちも期待を寄せている。「簡単に硫化水素の濃度を測れる安価なものが開発されればと思っていた」という声も。

サイエンス部では中学の実験事故だけではなく、「日本中で起きている硫化水素事故をなくす」ことが目標なのだという。

見えない気体を“見える化”し、それを安価な「綿棒」を用いて装置を作り、その上で警報が鳴るという仕組みを造り上げた。現状の問題から、その解決方法、コストまでを見据えた、実用的発表に審査員もうなる。

質疑応答で登場した、理科教育の根幹を担う東洋大学・後藤 顕一教授からは、測定の限界値などの鋭い質問が! 審査員からも質問が飛び出し、その“口撃力”には、司会の林氏もびっくり!?

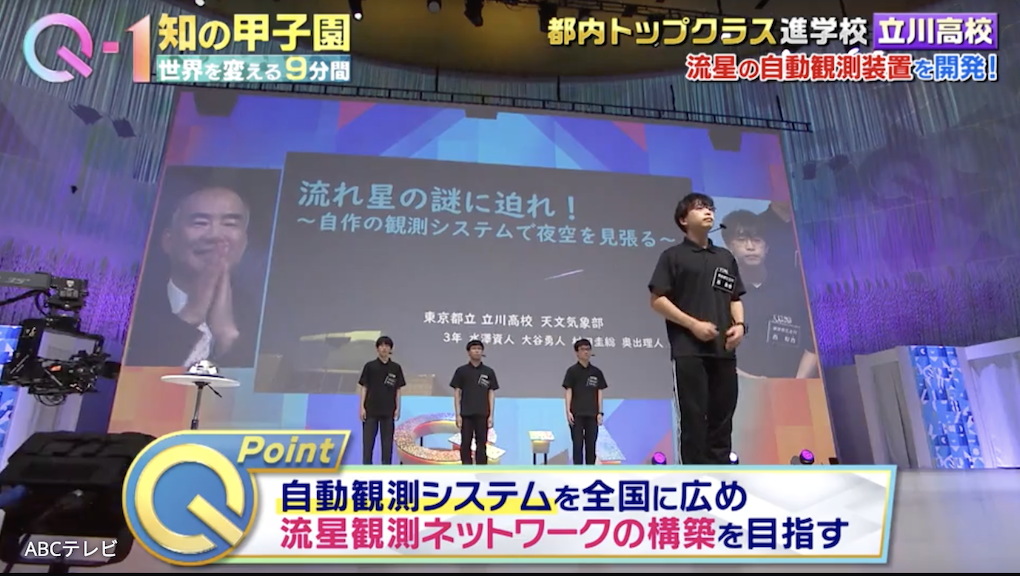

次に登壇したのは、『東京都立 立川高等学校天文気象部』。118人が在籍する創部80年の“学校の顔”だ。私学優位と言われる東京の “公立の星”が、未来の星を見つけ出す天体観測装置を開発した。

昨年の『Q-1』でもベスト8に選ばれた同部。今年のテーマは、流星の自動観測に着目した「ビデオ自動観測装置の開発」。天文学者の日本大学・阿部新助教授によると、流星の観測で謎を解明するというのは、世界的な宇宙探査ミッションをも動かすことになるのだという。

彼らが創り出したのは、5台の防犯カメラを搭載した、全天を網羅する観測装置をベースに、スマートフォンで可動する “自動日除け装置”。加えて流星を自動検知するAIプログラムだ。 しかもその精度を上げるために、ビデオ観測が不可能な日でも観測ができる “電波観測”(流星が電波を反射する現象を利用した観測方法)を実施し、専用のソフトで電波を画像化。流星を検出することにも成功したのだ!!

「ビデオ×電波で流星を検知し、スマホでも確認可能な観測システム」を構築した彼ら。そして、幻と言われる「ほうおう座流星群」の観測にも成功! 加えて、流星群の出現を予測するプログラムまで設計してしまった。 更に、流星の経路を世界初の3Dで可視化することにまで成功したというから驚きだ。

最終的には、これらの「自動観測システム」を全国の学校に広めることで「流星観測ネットワークの構築」を目指したいという。

質疑応答では、彼らも憧れるという国立天文台天文情報センター長・渡部潤一教授が登場。世界で10人ほどしかできない計算式の真偽を問われる場面もあり、その答えに注目が集まる。なんと、教授曰く「もう世界の10人に入っていますね」との発言が……。日本の高校生は既に世界レベル!

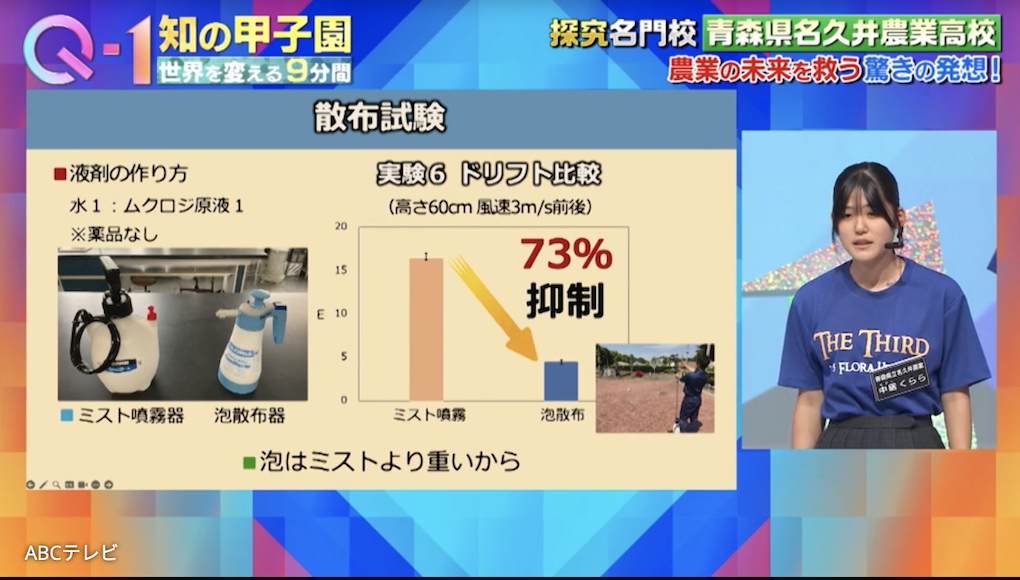

最後は、『青森県立 名久井農業高等学校 栽培環境班』。彼らの問題提起は「農薬」。農業では欠かせないものではあるが、散布時に必要のないところにも飛散してしまう。

そこで、たどり着いたテーマは「農薬を飛散させない散布方法」。栽培環境班は、自然由来の発想で農業の未来を変える、とんでもない技術を生み出してしまったのだ! 顧問の先生でさえ「世界の農業を大きく変える可能性が…」と期待を寄せる。

その方法とは、液体を飛散しにくい“泡”にすること。環境にも配慮したい。そこで、サポニンを含む天然由来の植物、奈良時代には洗剤として使われていた木の実、「ムクロジ」が最適であることを発見したのだ! プレゼン中に泡は散布しても風で飛ばされにくいことも実証してみせた。「安価で環境にも優しい農薬の泡散布」は、世界中で役立つと確信しているそう。

質疑応答に登場したのは、生命科学者、大阪大学・永井健治栄誉教授。開口一番に「目からウロコです!」。

既存のものを掛け合わせることへのイノベーションに驚いたのだという。そして、実現可能な社会実装への試算に対してもデータを発表し、専門家をうならせた。

2025年大会の最優秀イノベーターは、最も身近な社会実装をイメージできる、農薬の泡沫化について研究発表した『青森県立 名久井農業高等学校 栽培環境班』に決定!! 審査員として、最高点の99点をたたき出した宇宙飛行士の野口氏は「希望をすごく持たせてくれた!」と絶賛した。

未来を変える、日本の若きイノベーターたちが集結した『Q-1』。世界を変える9分間のプレゼンテーションを見逃した方は、無料配信動画サービスTverで。

未来に夢が持てるかも。