ゴッホの幻の名作が芦屋にあった!? 80年前、空襲で焼けた「芦屋のひまわり」を追う!

「炎の画家」フィンセント・ファン・ゴッホの代名詞ともいえる「ひまわり」が、戦前、兵庫県の芦屋市にあったことをご存じでしょうか。80年前、阪神間を襲ったアメリカ軍の空襲で焼けてしまった「芦屋のひまわり」を取材しました。

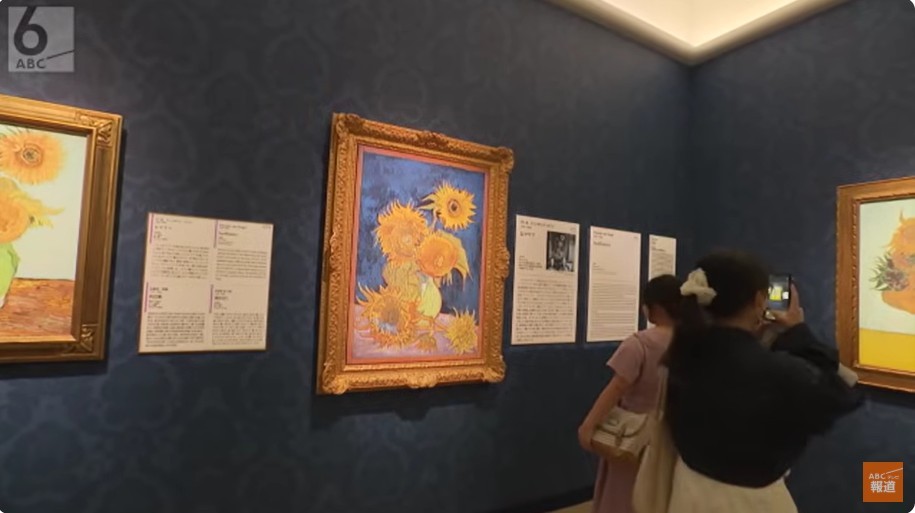

徳島・鳴門市にある「大塚国際美術館」は、古今東西の芸術品を陶板で原寸大に再現した美術館です。なかでも人気が高いのが、19世紀の画家・ゴッホが描いた“花瓶に活けられたひまわり”の全作品を再現したコーナー。全部で7作品ありますが、その中の1点だけはオリジナルが現存しません。

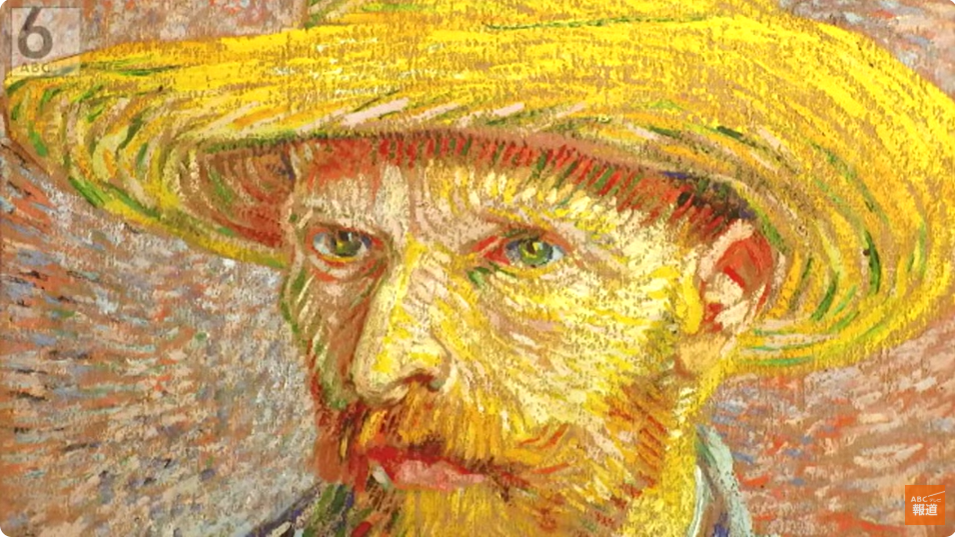

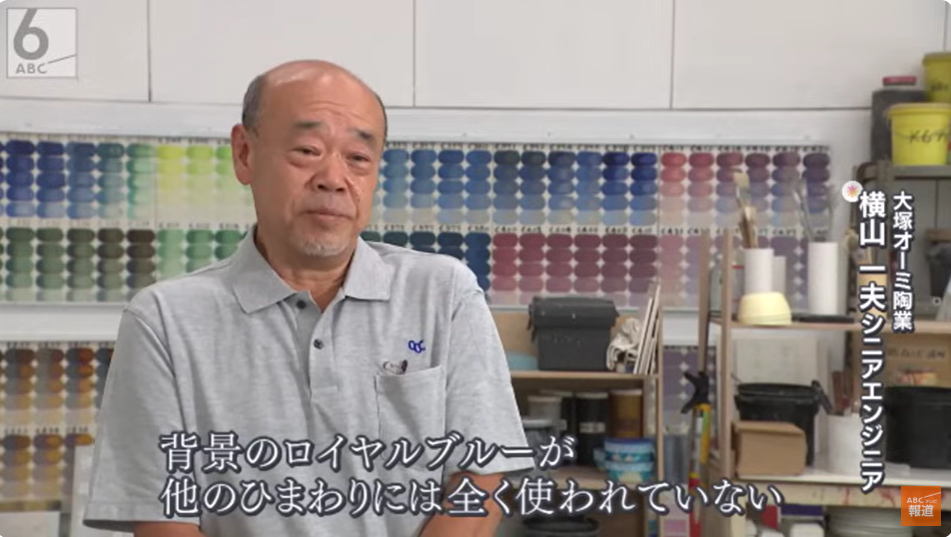

「幻のひまわり」とも呼ばれるこの作品こそが、空襲で失われた「芦屋のひまわり」。ほかの「ひまわり」の背景にはエメラルドグリーンや黄色といった明るい色が配されていますが、こちらは濃く鮮やかなロイヤルブルー。さらに、花や茎、花瓶がオレンジ色の輪郭で囲まれているのも、ほかにはない特徴です。

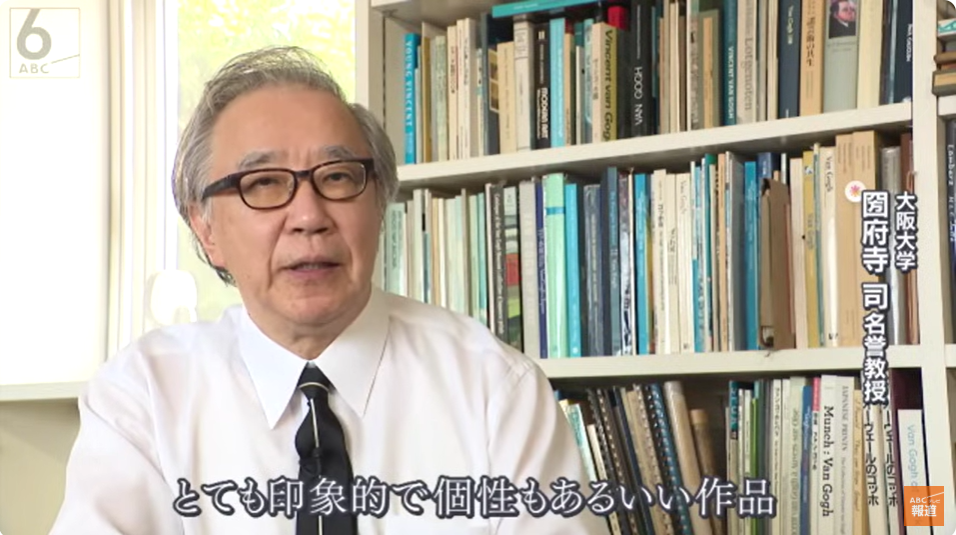

日本のゴッホ研究の第一人者である大阪大学・圀府寺司名誉教授も「唯一無二」と評し、残っていればゴッホの代表作のひとつとなったはずの「ひまわり」。それがなぜ日本にあったのでしょうか。

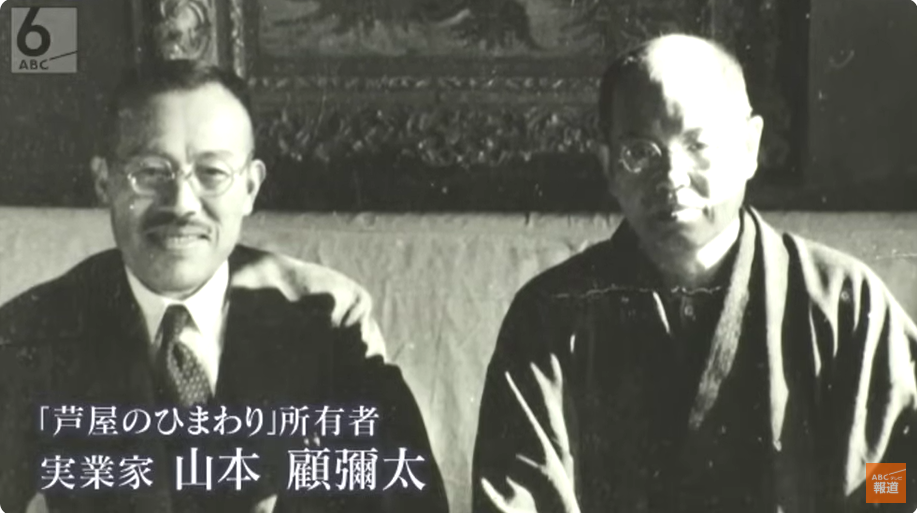

「ひまわり」は戦前、芦屋市の国道2号線に面した邸宅に飾られていました。当時の写真には、応接間にかけられた「ひまわり」の前に座る2人の男性の姿が。ひとりは邸宅の主人で「ひまわり」の所有者でもある関西の実業家・山本顧彌太、もうひとりは文豪・武者小路実篤です。

実篤は、自由を尊ぶ大正デモクラシーの空気を背景に、理想主義を掲げる作家や芸術家たちが集った文芸雑誌「白樺」の中心人物。彼ら「白樺派」の面々は、当時の日本人にはまだ見ることが難しかったヨーロッパの芸術作品を集めた“美術館”を国内に設立する構想を持っていました。

これに応じたのが、実篤のファンであり、綿貿易で財をなした顧彌太でした。今の価値で2億円相当の私財を顧彌太が投じて購入した「ひまわり」は、大正9年12月に日本へ。しかし、3年後に発生した関東大震災で美術館構想が頓挫し、行き場を失った「ひまわり」は芦屋の邸宅で保管されることになりました。

【動画】3年前に亡くなった顧彌太の末娘・奥野ふさ子さんは生前のインタビューで、昭和4年生まれの彼女が「生まれたときから家にかかって」いた「ひまわり」の記憶を語っています。

時代は変わり、日本は戦争へ。顧彌太は「ひまわり」を戦火から守ろうと手を尽くしましたが叶わず、ついに昭和20年8月5日、翌日未明にかけて芦屋を空襲が襲います。その夜、自宅には妻と末娘のふさ子さんの2人きり。家を飲み込むすさまじい炎の前に為す術もなく、「ひまわり」は燃えてしまいました。

作品は失われましたが、戦後、その輝きを伝えていこうとする動きが途絶えることはありませんでした。そのなかで生まれたのが、「大塚国際美術館」にある「芦屋のひまわり」。ベースとなったのは、大正10年に「白樺」が発行した画集。当時の最新の印刷技術を駆使した「ひまわり」のカラー図版が掲載され、鮮やかな色彩を伝えています。

この貴重な図版をもとに、再現にチャレンジしたのは滋賀・甲賀市信楽町にある「大塚オーミ陶業」。陶板に画像を焼き付ける独自の技術を持ち、「大塚国際美術館」のおよそ1000点にものぼる作品を手がけてきましたが、オリジナルが残っていない絵画の再現はこれが初めてでした。

ゴッホの同時代の絵画のロイヤルブルーを分析し、当時使われていた絵の具を研究するなどこだわり抜いて再現を極めた「芦屋のひまわり」。美術館で多くの人を惹きつける作品の魅力を圀府寺教授は「ずっと食うや食わずで絵を描くためだけに生きてきた画家」ゴッホが時代を超えて放つ「エネルギー」だと話します。

およそ135年前、芸術に命をかけた若者が描き、不条理で残酷な戦争の犠牲となった1枚の絵。しかしその輝きは、今も希望の光を放ち続けています。

空襲で失われた「芦屋のひまわり」は、8月26日(火)放送の『newsおかえり』(ABCテレビ 毎週月曜〜金曜午後3:40〜)で紹介しました。