まさかの車輪破損で巡行中止…無念のアクシデントから1年、京都・祇園祭「鶏鉾」完全復活への道

京都三大祭りのひとつ「祇園祭」。なかでもメインイベントの山鉾巡行は、京都の夏を象徴する風景となっています。そんな今年の巡行に、特別な思いで臨んでいたある鉾の1年を取材しました。

昨年7月、前祭(さきまつり)の山鉾巡行でのこと、巡行を始めようと四条通に出たばかりの鶏鉾(にわとりほこ)の後ろの車輪が割れ、動かなくなるアクシデントが。その横を別の山や鉾が通り抜けていく珍しい光景が見られました。

壊れた後輪は岐阜県で15年ほど前に製作されたものでしたが、一緒に作られたもうひとつの後輪と合わせて分解してみると、新たな事実が判明。なんと、割れたところ以外にも両輪で8カ所もの亀裂が入っていたのです。

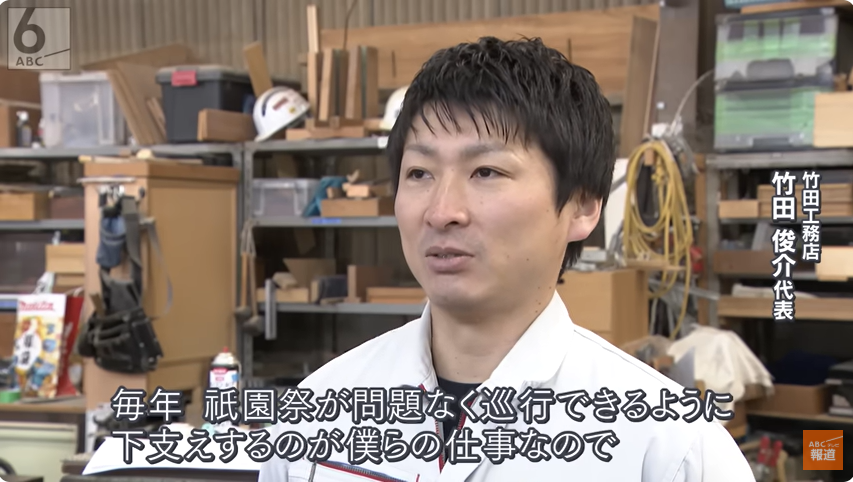

途中で断念せざるを得なかった巡行。しかし、次の年こそは「完全巡行」で帰ってきたい――。そんな町衆たちの思いを乗せ、修理されることになった車輪は、昨年末、山鉾の組み立てや修理などに長年携わる京都市の「竹田工務店」に持ち込まれました。

鉾の車輪は木でできた部品同士を、釘などを使わずにはめ込んで作られています。今回の修理では、割れたりヒビが入ったりした部分を新しく作り替え、車輪を組み直すことに。

作業のスタートは今年1月。まずは、車輪の中心にある轂(こしき)の締め直しから始めます。高温に熱した鉄の輪を外側にはめ、水で急速に冷やして締め上げることで木の部分の割れやヒビの広がりを防ぎます。

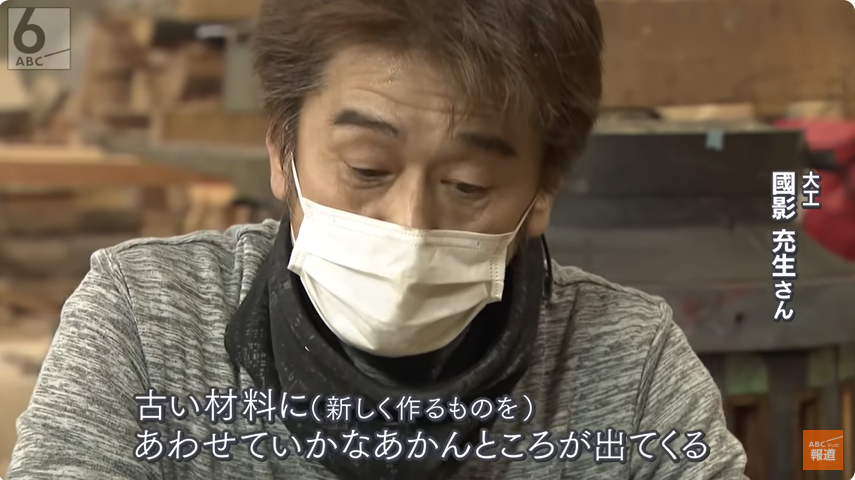

修理を担うのは、祇園祭に20年以上携わってきた大工の國影充生さん。新しく作るより「修理の方が難しい」そう。木は時間が経つと変形するため、古い材料に合わせて新しい部品を調整するなど、高度な技術が必要とされるのです。

今回、割れてしまったのは「大羽」と呼ばれる車輪の外周の部品。これを両輪合わせて8個、新しく作っていきます。材料は硬くて丈夫な樫の木。電動のこぎりで大まかな形を切り出した後、はめ込む場所に寸法を細かく測り、手作業で形を微調整します。

少しずつノミで削り出す繊細な作業を続けること丸1日。ようやく形が整った新しい大羽を車輪にはめ込むと、まるで最初からあった部品かのようにぴったりとはまりました。

こうしてひとつひとつの部品を丁寧に作り上げていき、季節は変わって3月に。修理開始からおよそ3か月、直径約1.8メートル、両輪で重さ1トン近くにもなる巨大な車輪が姿を現しました。去年の巡行では、無念の途中リタイアとなった鶏鉾。國影さんは「(今年は)去年の分も楽しんでもらえたら」と生まれ変わった車輪に思いを託します。

【動画】車輪をよく見ると、大羽と大羽の間に均等な幅で隙間が。これが「竹田工務店」で組んだ車輪の特徴。大羽同士が当たることで生じる歪みを抑える工夫だそう。

5月、祭りが2か月後に迫り、鶏鉾の巡行を支える人たちが動き出しました。この日は八坂神社でお囃子を奉納。巡行の無事を祈ります。囃子方の瀬川晋弘さんは「新しい車輪に携わった人たち全員に感謝して巡行させていただきたい」と感慨深げです。

7月、1か月にわたる祇園祭が幕を開け、鶏鉾の町内でも高さ20メートル以上もある鉾の組み立てが始まりました。そして7月12日、いよいよ組み上がった鉾を試し引きする「曳き初め」の日。朝、竹田工務店から到着した巨大な車輪を「車方」と呼ばれる職人たちが数人がかりで鉾にはめ込みます。

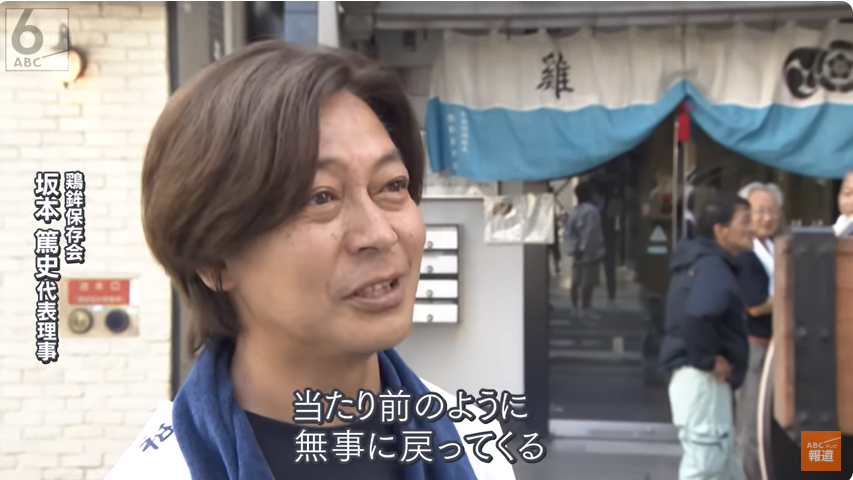

果たして、鉾は無事に動くのか? 17日の巡行の本番までに、鉾を実際に動かして異常がないか確認できるのは、許可を得ているこの日だけ。まさに一発勝負です。 近くの小学生や専門学生らも参加し、鉾に繋げられた綱を持ってスタンバイ。「エンヤラヤー!」のかけ声を合図に、鶏鉾は力強く動き出しました。その後、生まれ変わった車輪を回転させながら予定されたルートを問題なく進み、曳き初めは無事に完了。

悲願の「完全巡行」に向けて一歩を踏み出し、ホッとしたような表情を見せるのは、鶏鉾保存会の代表理事・坂本篤史さん。「当たり前のように無事に戻ってくる。それを願いながら」と今年の巡行に向け、思いを語ってくれました。

鶏鉾「完全巡行」への1年は、7月15日(火)放送の『newsおかえり』(ABCテレビ 毎週月曜〜金曜午後3:40〜)で紹介しました。