スリル満点の急流下りに大奮闘! 長い歴史の中で初の女性“いかだ師”を目指す21歳に密着!

急流のスリルが楽しめる和歌山県北山村の「観光筏(いかだ)下り」。そのいかだを操る「いかだ師」を目指す女性が初めて現れました。技を磨くべく、修業中という彼女。その奮闘ぶりに密着しました。

和歌山県でありながら、周りを三重県や奈良県に囲まれた、全国唯一の「飛び地の村」として知られる北山村。5月から9月までがシーズンの「観光筏(いかだ)下り」は、毎年多くの観光客を集める村の名物です。

そのルーツは、山で切り出した木材を運ぶ手段として始まった筏(いかだ)流し。北山村の筏(いかだ)流しの歴史は600年以上とされ、多くのいかだ師たちが活躍してきました。いかだ師の技を残そうと1979年に村が始めたのが観光筏(いかだ)下りです。

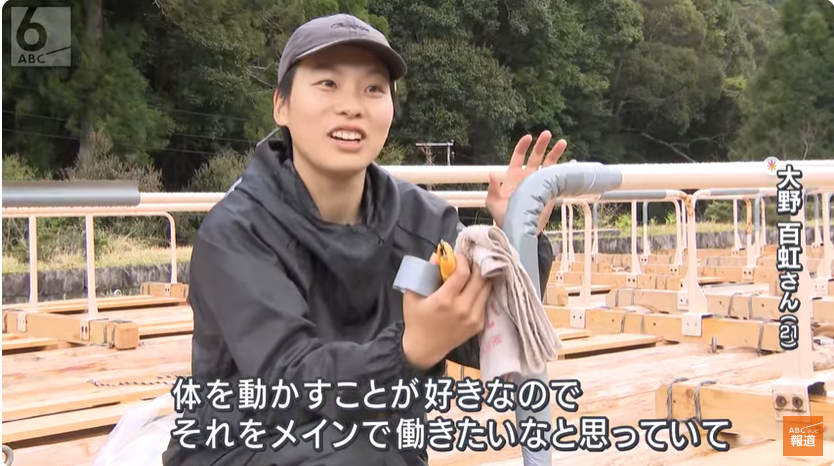

大野百虹さん、21歳。村で初めての女性いかだ師になるべく、去年の夏にいかだの運航会社「北山振興」に入社しました。

大野さんは和歌山県新宮市出身。体育の教師を目指し、大学に進んだものの中退。ジムのトレーナーをしながら将来の仕事を探すなか、ハローワークで見つけたのがいかだ師の求人でした。

入社後しばらくは車で新宮市から通っていましたが、今年2月に北山村に移住。現在は「いかだ師見習い」として働いていますが、会社での仕事はそれだけではありません。なんと、村営バスの運転手もやっています。

村営バスは、村で暮らすお年寄りの貴重な移動手段。村ではみんなが顔見知りで、車内では楽しいおしゃべりが始まります。畑のトウモロコシのこと、それを狙ってやってくるサルのこと…。バスに乗ってくる常連さんの名前もだいたい覚えたという大野さん。すっかり村の一員です。

さて、5月から始まるいかだ下りのシーズンは目の前。この日は実際にいかだに乗り、技を覚える練習日です。筏(いかだ)には3〜4人のいかだ師が乗り込み、先頭で進行方向を決めるのが「先乗り」。2番目にハンドル役として、太い舵を操る「舵取り」が控え、いかだをまっすぐに保つ役割の「中乗り」「後乗り」が続きます。

大野さんのような見習いは中乗りからのスタートです。先輩の技を真似ながら、棹を使うポイントなどを一つひとつ覚えていきます。

【動画】「これは珍しいんやで」と岩場に咲く花について先輩いかだ師から教わる大野さん。いかだ下りのお客さんに説明できるよう、渓谷沿いの自然もしっかりと学びます。

しばらくして差しかかったのは「最大の難関」と言われている急流。先輩たちが熟練の技で筏を操ります。基本を覚えるだけで最低でも3年はかかるといういかだ師。一人前になるまでには長い経験が必要です。

5月3日、いよいよ、いかだ下りのシーズンが始まりました。この日を心待ちにしていた大野さん。真剣な表情で櫂を操りながらも、お客さんに楽しんでもらいたいと積極的にコミュニケーションをとります。

姿がカメに似ていることから「カメ石」と呼ばれる大きな岩を「こっちが頭で甲羅。ここが足、しっぽです」と解説したり、右側に大きく揺れるポイントでは「左重心でお願いします」と声をかけたり…。

お客さんの反応は「かっこいい」「話ができて楽しかった」など上々。ドキドキのシーズン初日を無事に終えることができました。「先乗りと舵取りができるいかだ師になりたい」「その後ろ姿をお客さまに見せられたら」とこれからの目標を話す大野さん。伝統の技を受け継ぐいかだ師へ、大野さんの挑戦は続きます。

いかだ師を目指す女性の奮闘は、5月12日(月)放送の『newsおかえり』(ABCテレビ 毎週月曜〜金曜午後3:40〜)で紹介しました。